临床上因过敏性疾病就诊的患者中,大部分是以IgE介导的I型变态反应所致的疾病,这包括过敏性鼻炎,过敏性哮喘,过敏性结膜炎,湿疹,荨麻疹,特应性皮炎,食物过敏,药物过敏等,疾病可涉及多个脏器和系统,而且过敏性疾病在人群中的分布也不均衡。过敏性疾病的诊断主要是通过临床症状观察,详细询问病史及发病过程,并结合实验室的检查,综合进行判断。实验室检查主要包括血常规、各种细胞因子检测,以及近年来备受临床关注的特异性抗体(specific IgE, sIgE)检测技术。sIgE检测可以直接推测可能的过敏原,辅助临床做出诊断。很多过敏性疾病患者的血常规呈现白细胞和中性粒细胞升高,据此医生一般认为是微生物感染并发的过敏,在对患者进行抗过敏药物治疗的同时也给予一些抗生素进行治疗,但是,过敏性疾病中白细胞升高较为普遍,其中有感染造成的,也有生理的,心理的因素亦或是激素的作用。而过敏性疾病本身是否对白细胞数量产生影响,这方面的报导较少见,因此,该研究选择没有微生物感染的过敏性病例进行初步研究,以sIgE浓度高低为过敏性疾病的重或轻的指标,观察白细胞的变化与sIgE浓度的关系,以及过敏性疾病在不同年龄人群中分布情况,本文的研究经过报告如下。

1.资料与方法

1.1研究对象 选取2018年12月-2019年8月间,因过敏性疾病来我院就诊的患者,同时做过特异性抗体,血常规,C-反应蛋白(CRP),血清淀粉样蛋白(SAA)检测的病例进行回顾性分析。所选的病例包括过敏性皮肤病,过敏性鼻炎,过敏性哮喘,过敏性咳嗽。病例的纳入标准:(1)过敏性皮肤病以赵辩《临床皮肤病学》第1版,第三篇第10章变态反应性皮肤病的诊断为标准。过敏性鼻炎参照中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组关于《变应性鼻炎诊断和治疗指南(2015,天津)》相关的标准。过敏性哮喘的诊断按照中华医学会变态反应分会呼吸过敏学组,中华医学会呼吸病学分会哮喘学组发布的《中国过敏性哮喘诊治指南(第一版,2019)》[1]为诊断标准。过敏性咳嗽参照中华医学会呼吸病学分会哮喘学组《咳嗽的诊断与治疗指南》进行诊断[2.]。(2)选择CRP,SAA检测全部阴性的病例,以除外感染因素导致的白细胞变化。排除标准:患有家族性寒冷性荨麻疹;过敏性疾病合并有脏器功能不全;妊娠;女性月经期,周身或局部有感染症状,就诊前有发热史;有自身免疫性病史,如SLE,风湿,类风湿等疾病,罹患血液性疾病,及肝肾功能不全患者;正在或近期服用过激素或免疫抑制剂的病例。

1.2研究方法

1.2.1 试验研究分组

本研究采用分组设计,将研究对象按sIgE和总IgE浓度高低分为两组,另设立正常对照组进行观察,比较两个组年龄,性别有无差异,并且比较白细胞数量及种类在IgE不同浓度组间以及与对照组有无差异。

正常人血清sIgE浓度很低,以0.35 IU/ml作为阈值。抗原进入机体导致机体产生相应的抗体sIgE,sIgE≥0.35 IU/ml则定义为血清致敏。提示对相应物质过敏。按放射过敏原吸附试验(radioallegrosorbent test,RAST)分级标准将sIgE阳性结果分为1-6级:级别1(0.35-0.69 IU/ml),级别2(0.70-3.49 IU/ml),级别3(3.50-17.49 IU/ml),级别4(17.50-49.99 IU/ml),级别5(50.00-99.99 IU/ml),级别6(≥100 IU/ml)[3]。特异性抗体检测说明书将级别4定为抗体强阳性,致病风险较高,具体分组如下:第1组选择血清总IgE≥100 IU/ml, 并且至少一项sIgE≥50 IU/ml,定为高浓度组,86例。第2组选择总IgE≤100 IU/ml,全部sIgE为≤0.35 IU/ml,抗体水平较低或正常,视为sIgE正常过敏病人组[4] 80例。共收集过敏性疾病病例166例,因我院皮肤科规模较大,所选病例中大部分为皮肤科病人,166例中过敏性皮肤病143例,过敏性鼻炎6例,过敏性哮喘11例,咳嗽6例,对照组:为我院健康查体的人员80例,男女各40例,无过敏史、无感染病和发热史。

全部标本共246例,男性92例,女性154例,平均年龄36.44±19.85岁。

研究内容:(1)对1,2组的性别、年龄统计分析,观察过敏性疾病患者的发病率与性别和年龄的关系。(2)对各组的白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞的均数进行比较,观察各组与对照组及组间有无差异。

1.2.2仪器与试剂

本研究所使用的仪器和试剂如下:血常规检测选用五分类血细胞计数仪,采用日本希森美康公司SYSMEX XN-1000全自动细胞分析仪,使用原装配套的稀释液,标准品,质控物。各种血细胞正常范围的界定依据《全国临床检验》第三版规定的范围,其中成人白细胞计数范围:(3.70-9.16)×109/L;儿童白细胞计数:(8.00-10.00)×109/L,白细胞分类中各种细胞的正常范围及占比:中性粒细胞(2.00-7.00)×109/L,(50-70)%;淋巴细胞(0.80-4.00)×109/L,(20-40)%;单核细胞(0.12-1.00)×109/L,(3-10)%;嗜酸性粒细胞(0.02-0.50)×109/L,(0.5-5)%;嗜碱性粒细胞(0.00-1.00)×109/L,(0-1)%。

CRP,SAA检测 采用全程C-反应蛋白(hsCRP+常规CRP二合一)检测试剂盒(胶体金法),血清淀粉样蛋白A检测试剂盒(胶体金法),两种试剂均为上海奥普生物医药股份有限公司产品,试验结果使用金标数码定量分析(Qpad)判读。

特异性过敏原检测选用免疫印迹方法,采用艾康生物技术(杭州)有限公司 吸入性和食入性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒,检测项目包括 户尘螨/粉尘螨组合,矮豚草/蒿组合,猫/狗毛皮屑组合,蟑螂,霉菌组合1(点青霉/烟曲霉/分枝孢菌/交链孢菌),葎草,树组合4(柳/榆/栎/梧桐/三角叶杨),鸡蛋白,牛奶,鱼/虾/蟹组合,牛/羊/肉组合,腰果/花生/黄豆组合,芒果,小麦,总IgE。正常参考范围sIgE 0-0.35IU/ml,总IgE≤100 IU/ml。试验结果使用扫描仪进行判读,软件版本号为1.13.34.1。

1.2.3资料采集 采取患者晨起,空腹的肘静脉血,分别加入到含EDTA k2抗凝和含有分离胶+促凝剂的试管中各3ml,将抗凝管充分混匀进行血细胞计数和分类检测,剩余的全血进行CRP SAA检测。加入分离胶的试管3000转离心10分钟,分离血清做sIgE检测,具体的操作按照试剂盒说明书进行。

1.3 统计学方法:采用SPSS 20.0版本软件进行数据整理和统计分析。计量数据用均数±标准差(`x±s)表示,对数据进行正态性和方差分析,各组细胞均数符合正态分布,组间比较采用方差检验,方差齐两两比较采用LSD检验,方差不齐采用Games Howell检验。不符合正态分布,组间比较采用两个独立样本Mann-Whitney 秩和检验。计数资料以例(%)表示,组间性别比较采用卡方检验, P<0.05为差异有统计学意义。

2. 结果:

2.1 年龄和性别与过敏性疾病的关系

本研究共纳入166例过敏性疾病患者,其中女性过敏总人数103例(62.0%),男性63例(38.0%),女性过敏人数高于男性,但不同年龄阶段男女患病率差别较大,而且病情的轻重程度也有差别。第1组为过敏程度较重的组别,统计显示,该组低龄人群相对较多,第1组平均年龄低于第2组,两个组年龄属于非正态分布,经秩和检验,第1组平均秩次55.07,第2组平均秩次114.06,p<0.001差异有显著性,此外,第1组0-14岁的儿童和少年占比较高达55%。另外,第1组男性过敏人数多于女性,第1组男性占比多于第2组, x2=27.43,p<0.001差异有显著性。各组性别例数及年龄分布见表 1。

表1 3个组研究对象的基本数据

组别 | 人数 | 年龄均值 | 男性(%) | 女性(%) |

1 | 86 | 19.10±16.07 | 49(57) | 37(43) |

2 | 80 | 41.90±16.54 | 14(18) | 66(82) |

对照组 | 80 | 49.63±11.70 | 40(50) | 40(50) |

总数 | 246 | 36.44±19.85 | 103(42) | 143(58) |

注:第1组年龄<14岁为47例,占比55%(47/86)

2.2 过敏性疾病患者特别是高浓度特异性抗体组白细胞计数明显升高

第1组 白细胞超出正常范围有20例,占比为23.2%,20/86:中性粒细胞超出正常范围的2例占比为2.3%,2/86:淋巴细胞超出正常范围的10例占比为11.6%,10/86;嗜酸细胞超出正常范围5例,占比5.8%,5/86;单核细胞和嗜碱性粒细胞没有超出正常范围,白细胞计数最高为12.81×109/L。第2组 白细胞超出正常范围的8例占比为10.0%,8/80:中性粒细胞超出正常范围的4例占比为5.0%,4/80:淋巴细胞没有超出正常范围的病例,嗜酸细胞超出正常范围1例,占比1.3%,1/80;单核细胞和嗜碱性粒细胞没有超出正常范围。白细胞最高为16.01×109/L。对照组没有超出正常范围的白细胞和分类。第1,2组白细胞,中性粒细胞,淋巴细胞,单核细胞,嗜酸性细胞的平均值均不同,并且普遍高于对照组。白细胞,中性粒细胞,淋巴细胞,单核细胞组间均数差异有显著性。嗜碱性粒细胞各组与对照组比较差异无显著性。选用Games-Howell法做的均数多重两两比较,白细胞1组高于对照组有显著意义;2组高于对照组有显著意义;1组高于2组无显著意义。中性粒细胞1组高于对照组有显著意义;2组高于对照组有显著意义;1组低于2组无显著意义,淋巴细胞1组高于对照组有显著意义;2组高于对照组无显著意义;1组高于2组差异有显著意义。单核细胞1组高于对照组有显著意义;2组高于对照组有显著意义;1组高于2组有显著意义。嗜酸性粒细胞:细胞均数不属于正态分布,组间比较采用两个独立样本的秩和检验,第1组与对照组比较,1组平均秩次106.49, 对照组平均秩次58.78 p<0.001,1组均数高于对照组差异有显著性。第2组与对照组比较,2组平均秩次79.71, 对照组平均秩次81.29 P=0.828,2组与对照组差异无显著性。第1组与第2组比较,1组平均秩次104.63, 2组平均秩次60.78 p<0.001,1组均数高于2组差异有显著性。

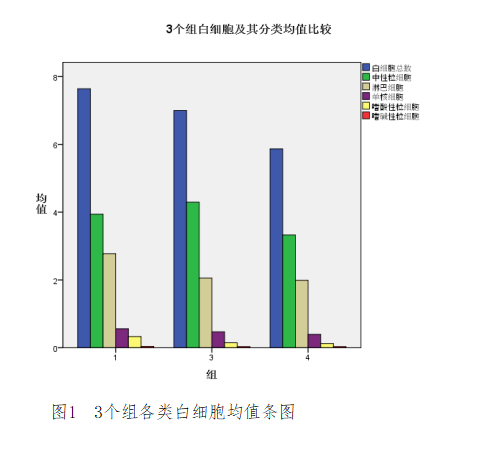

3个组各种白细胞均值比较见 表2,各组间两两比较的显著性见 表3,3个组白细胞均数比例见 图1

表 2 3个组白细胞总数及分类比较

组别 | 例数 | 白细胞均值 | 中性粒细胞均值 | 淋巴细胞均值 | 单核细胞均值 |

1 | 86 | 7.64±2.05 | 3.94±1.54 | 2.77±1.04 | 0.56±0.19 |

2 | 80 | 6.94±1.85 | 4.12±1.42 | 2.11±0.75 | 0.49±0.19 |

3 | 80 | 7.00±2.23 | 4.29±1.88 | 2.06±0.71 | 0.47±0.17 |

4 | 80 | 5.87±1.10 | 3.33±0.79 | 1.99±0.50 | 0.39±0.09 |

总数 F | 326 | 6.87±1.96 19.117 | 3.92±1.49 8.804 | 2.24±0.84 25.258 | 0.48±0.18 22.743 |

P | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

组别 | 例数 | 嗜酸细胞均数 | 嗜碱性粒细胞均数 |

1 | 86 | 0.33±0.26 | 0.04±0.02 |

2 | 80 | 0.18±0.21 | 0.03±0.23 |

3 | 80 | 0.15±0.16 | 0.03±0.02 |

4 | 80 | 0.12±0.10 | 0.03±0.01 |

总数 F | 326 | 0.20±0.21 | 0.03±0.02 1.648 |

P | 0.195 |

注:★与健康体检组比较,差异显著,P<0.05;△与第2组比较,差异显著,P< 0.05,

表3 各组之间两两比较显著性结果

白细胞 | 中性粒细胞均值 | 淋巴细胞均值 | 单核细胞均值 | |||||

第1组 | 第2组 | 第1组 | 第2组 | 第1组 | 第2组 | 第1组 | 第2组 | |

第2组 | P=0.134 | P=0.383 | p<0.001 | P=0.004 | ||||

对照组 | p<0.001 | p<0.001 | p<0.001 | p<0.001 | p<0.001 | P=0.770 | p<0.001 | P=0.002 |

3 讨论:

低年龄人群患过敏性疾病比例较高

本次研究显示,在儿童、青少年时期过敏的患者较多,末梢血白细胞,嗜酸细胞,淋巴细胞升高明显, sIgE的浓度一般较高,过敏反应比较强烈,而且患病的孩子中以男孩居多,而成年以后女性患过敏性疾病的比例高于男性,各种检测指标升高也不明显,这与以往的研究和调查的结论是一致的[5][6],过敏性疾病在低龄儿童中发病较多的原因尚不清楚,可能是儿童阶段免疫功能发育的不完善,对过敏原的耐受能力较低,对抗原反应过强有关系,另外,儿童活动量比较大,环境暴露导致抗原更容易侵犯到稚嫩的粘膜或皮肤,使之容易进入机体引起发病。成年女性患过敏性疾病较多可能与男女激素水平和遗传易感性有关[7]。

不同种类白细胞参与过敏反应导致白细胞总数升高 过敏性疾病病因复杂,致病机制并不十分清楚,目前,研究较为深入的是以IgE介导的I型变态反应性疾病。该病的患者暴露于过敏原,上皮组织或粘膜部位的不成熟树突细胞(DCs)对过敏原进行捕获和提呈,随后树突细胞活化Th细胞向Th2分化。Th2 细胞是开启过敏反应的主要因素,能分泌多种白介素如 IL-4、IL-5、IL-9、IL-13 等细胞因子,这些因子作用于嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和肥大细胞等靶细胞产生多种过敏效应。另外,Th2 细胞能够促进B 细胞合成过敏原特异性免疫球蛋白(sIgE),这些sIgE 与肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面的高亲和性IgE 受体结合,使细胞处于致敏状态,当患者再次暴露于同种过敏原时,过敏原可迅速与IgE 结合,导致IgE 发生桥联,细胞膜变得不稳定导致细胞脱颗粒释放白三烯、组胺、前列腺素以及Th2 细胞因子等多种炎性介质,从而迅速引发强烈的过敏症状。从试验研究的结果来看,发生过敏性反应时末梢血白细胞总数和不同分类白细胞的水平都有升高,而高浓度sIgE,总IgE组白细胞升高更明显,并且以淋巴细胞,嗜酸性细胞和单核细胞升高为主,淋巴细胞升高很明显,可能是T淋巴细胞B淋巴细胞的增多导致的,第1组淋巴细胞最高,说明淋巴细胞与抗体产生有直接关系。单核细胞在过敏反应中可以被募集到过敏炎症部位,在多种细胞因子作用下转化为树突状细胞(DC),DC细胞是过敏反应的启动和维持细胞,在提呈抗原的同时,可以启动初始的T淋巴细胞,参与组织损伤的反应[8],并且诱导B细胞增殖并产生大量IgE抗体 [9][10],所以,(DC)增多势必导致单核细胞增加。

IgE不升高的过敏性疾病患者,血液中的白细胞以中性粒细胞和嗜酸细胞升高为主,中性粒细胞作为一种吞噬细胞,主要参与非特异免疫反应,当机体发生炎性反应时产生多种启动中性粒细胞的信号,促使骨髓中性粒细胞增生并释放入血,最重要的刺激信号为病原体相关分子模式和组织损伤相关分子模式。中性粒细胞释放入血以后,在趋化因子的作用下向炎性部位移动,导致毛细血管通透性增加,局部组织水肿从而出现典型的过敏反应。 嗜酸细胞是释放介质的效应细胞,当发生过敏反应时,无论IgE是否升高嗜酸细胞都可能升高。

嗜碱性粒细胞在外周血中含量极少,三个组中,外周血嗜碱性粒细胞都没有升高的表现,嗜碱性粒细胞主要是浸润在组织中发挥作用,随着过敏反应的加重,过敏部位浸润的嗜碱性细胞也随之增多,当局部组织出现过敏反应时,嗜碱性细胞迅速通过血液输送至组织中,而末梢血中嗜碱性细胞很快从储存池中得到补偿并保持低水平的恒定,嗜碱性细胞主要参与迟发型变态反应,释放组胺和白三烯C4. 产生大量IL-4,IL-4促使B细胞增殖产生大量IgE,所以过敏反应中,浸润的嗜碱细胞起着发动和传播的作用[11]。

从研究的结果来看,过敏性疾病患者的白细胞总数及分类计数高于正常人,并且,随着IgE浓度的升高白细胞数量增加更为显著。我们认为,过敏性疾病白细胞总数升高,也是过敏性疾病的一种表现。在数量增加的基础上,通过迁移,浸润,释放不同的细胞因子,启动更多的相关细胞,释放炎性介质参与免疫反应。由于该研究属于回顾性分析,并且研究对象大部分是皮肤科病例,因此,所得结论有一定的局限性,后续将加大其它过敏性病例,继续完善实验。